科研製薬など3者、長崎大との産学連携によって「受診予測に迫る研究」が論文化

- 2025/2/4 16:12

- プレスリリース

■医療と気象のビッグデータを用いた多汗症患者の実態調査

科研製薬<4521>(東証プライム)は、同社と一般財団法人日本気象協会(東京都豊島区)、および株式会社JMDC(東京都港区)は、国立大学法人長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 皮膚病態学分野 室田浩之教授、長崎大学病院 早稲田朋香医員らと共同で、診療報酬明細書(レセプトデータ)と各種気象情報を用いた多汗症患者の受診状況に関する調査を実施し、気象と多汗症の受診状況に一定の相関関係があることを見出したとし、その論文が、「皮膚の科学」(発行:日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会)第23巻第4号に掲載されたと発表した。

原発性局所多汗症は、手のひら、足のうら、腋窩(ワキ)、頭部顔面の限局した部位から日常生活に支障をきたすほどの過剰な発汗を認める疾患とされている。2013年の調査によれば、原発性局所多汗症の有病率は12.8%と報告されているが、医療機関への受診率は6.3%と低いことが明らかとなっていた。また、気象情報の各種項目、およびそれらの変化によって、多汗症の発症や受診状況に実際にどのような影響があるのかを検証したエビデンスはほとんどない。

そこで「腋窩多汗症(ワキ汗)で悩む方が自分らしく安心して生活できる社会をつくる」科研製薬、「気象のチカラで人や社会の価値を創造する」日本気象協会、「データとICTの力で、持続可能なヘルスケアシステムを実現する」JMDCの3者が強みを持ち寄り、長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 皮膚病態学が有する多汗症への専門性に基づいて分析系を設計し解釈を最適化しながら、これまでにない新たなエビデンスの創出に取り組んだ。

【調査の概要】

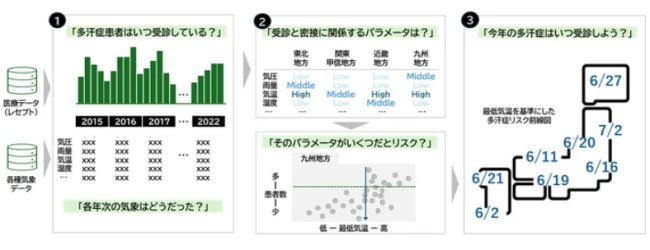

今回の調査は、ビッグデータを活用し、2015年1月から2022年9月までのレセプト上に「発汗過多」等が観察された100万人超(延べ患者数)の医療データに対して、同期間に蓄積した膨大かつ多様な気象データの各項目、海面更正気圧(平均・最低)、雨量(合計)、気温(平均・最高・最低)、相対湿度(平均・最小)、風速(平均・最大)、日照時間(合計)、および体感温度※注1)などを照らし合わせて分析を実施した。

分析の結果、多汗症と気象の関係性として以下が示された。

1.多汗症患者数は各年次の夏季(平均第31週目)をピークとした周期的な受診状況となっていること

2.多汗症患者数との相関性分析から、『最低気温』および『体感温度』の相関性(単変量解析による決定係数)が高い傾向にあること

3.気象データを用いて多汗症流行開始期を推定する試みの結果、流行開始期はおよそ南から北の順で5月~7月まで分布すること

今後の展開については『今回の取り組みを通じて私たちは「ビッグデータを効果的に用いることで日頃なんとなくイメージしていた多汗症の受診状況に関する仮説を科学的・疫学的に可視化すること」の重要性を表現できたものと考えます。データや手法のリミテーションを鑑みてさらなる探索や追究を進める必要があります。実態の把握とあわせて、本調査で実施した多汗症流行開始期の予測のような取り組みは、学問的な価値にとどまらず、社会実装による患者さんの疾患リテラシー向上(受診の動機や気づき)につながる価値を秘めており、より確からしく、より日常的な情報源になるよう考えてまいります。』としている。

なお、同調査論文の著者である室田 浩之(長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 皮膚病態学分野 教授)は、『腋窩多汗症(ワキ汗)を含む多汗症は患者さんのQOLに影響する疾患でありながら、適切な受診および治療に至らない状況が相応存在します。日常の生活で見聞きする「気象」という情報源を通じて多汗症および、その治療起点を認知出来れば汗に悩むより多くの患者さんの早めの受診行動に繋がり、QOL低下を未然に防げるであろう』とコメントしている。

注1)体感温度:人体が感じる暑さ、寒さの度合いを、定量化した指数

(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)